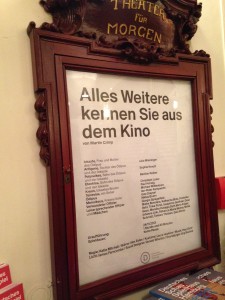

Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino//Deutsches Schauspielhaus Hamburg//22. November 2014

Endlich habe ich es geschafft! Mein erster Besuch im Deutschen Schauspielhaus in dieser Spielzeit. Auch diesmal bin ich wieder einer Empfehlung gefolgt und erneut stellte sich dies als gute Entscheidung heraus.

Endlich habe ich es geschafft! Mein erster Besuch im Deutschen Schauspielhaus in dieser Spielzeit. Auch diesmal bin ich wieder einer Empfehlung gefolgt und erneut stellte sich dies als gute Entscheidung heraus.

Karin Beier, Intendantin des Deutschen Schauspielhauses, startete ihre Tätigkeit in Hamburg im Herbst 2013 gleich mit zwei griechischen Klassikern und wollte ihrem Publikum moderne Adaptionen bieten. Dass das großartig funktioniert, zeigt mir „Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino“ von Autor Martin Crimp. Für diese Neufassung eines klassischen Stoffes stand Euripides „Die Phönizierinnen“ Modell. Regisseurin Katie Mitchell zeichnet für die Inszenierung in Hamburg verantwortlich.

Zwei Feststellungen vorweg: 1. Das Stück ist für den Zuschauer eine 105 Minuten lang andauernde visuelle und auditive Dauerbelastung, allerdings eine inszenatorisch brillante. 2. Ich habe lange kein Stück mehr gesehen, welches ich so eindeutig als ‚Ensemblestück‘ betiteln würde.

D ie Geschichte ist zumindest in groben Zügen vielen Literatur- und Theaterinteressierten bekannt: Ausgangspunkt ist das Schicksal von Ödipus und seiner Familie. Ödipus ist der Sohn von Iokaste und Laios. Da das Orakel von Delphi Laios prophezeite, dass sein eigener Sohn ihn töten würde, zwang Laios sein Frau Iokaste, Ödipus als Säugling zu töten. Ödipus überlebt und tötet 18 Jahre später Laios im Streit, nicht wissend, dass dieser sein Vater ist. Ödipus heiratet Iokaste und bekommt noch vier Kinder mit ihrem Sohn: Polyneikes, Eteokles, Antigone und Ismene. Als Ödipus erfährt, dass er seinen eigenen Vater getötet und seine Mutter geheiratet hat, blendet er sich selbst. Seine beiden Söhne wollen Ödipus für immer wegsperren und die Macht übernehmen. Ödipus verflucht seine Söhne und die beiden treffen eine Übereinkunft. Sie trennen sich und wollen sich die Macht alternierend teilen. Hier steigt das Stück in die Geschichte ein…

ie Geschichte ist zumindest in groben Zügen vielen Literatur- und Theaterinteressierten bekannt: Ausgangspunkt ist das Schicksal von Ödipus und seiner Familie. Ödipus ist der Sohn von Iokaste und Laios. Da das Orakel von Delphi Laios prophezeite, dass sein eigener Sohn ihn töten würde, zwang Laios sein Frau Iokaste, Ödipus als Säugling zu töten. Ödipus überlebt und tötet 18 Jahre später Laios im Streit, nicht wissend, dass dieser sein Vater ist. Ödipus heiratet Iokaste und bekommt noch vier Kinder mit ihrem Sohn: Polyneikes, Eteokles, Antigone und Ismene. Als Ödipus erfährt, dass er seinen eigenen Vater getötet und seine Mutter geheiratet hat, blendet er sich selbst. Seine beiden Söhne wollen Ödipus für immer wegsperren und die Macht übernehmen. Ödipus verflucht seine Söhne und die beiden treffen eine Übereinkunft. Sie trennen sich und wollen sich die Macht alternierend teilen. Hier steigt das Stück in die Geschichte ein…

Eteokles, der als erster die Macht über Theben übernimmt, hält sich nicht an die Vereinbarung und riskiert einen Krieg mit dem zurückgekehrtem Polyneikes, der nun seine Machtansprüche geltend macht. Mutter Iokaste versucht, zwischen ihren Söhnen zu vermitteln – vergeblich. Der Fluch von Ödipus wird wahr, Polyneikes und Eteokles töten sich gegenseitig und Iokaste nimmt sich das Leben. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Seinem Schicksal kann niemand entflieht, es holt einen immer wieder ein. Um diesen Punkt zu unterstreichen, bedient sich Mitchell eines inszenatorischen Geniestreichs. Versucht eine der Figuren, vom ihnen vom Schicksal vorgegebenen Weg abzuweichen, läuft die Handlung rückwärts ab – bis alles wieder im Lot ist.

Die vermeintlichen Hauptfiguren des Stückes, Iokaste und ihre Familie, bleiben die ganze Zeit nur Marionetten, fremdbestimmte, ferngesteuerte Menschenhüllen. Das eigentliche Machtregime haben die Bediensteten im Haus, die 13 Mädchen, inne. Sie peitschen ihre Herrschaften roboterhaft durchs Haus, sie soufflieren kaltherzig und zerren die Hauptfiguren grausam ihrem Schicksal entgegen. Die Mädchen agieren zwar teilweise einzeln, bleiben aber dennoch die ganze Zeit eine Angst einflößende, amorphe Masse. Die Monologe und Schilderungen von Iokaste klingen eher wie erzwungene Zeugenaussagen und Schuldbekenntnisse. Die jungen Frauen erinnern zeitweise an Offiziere eines Unrechtsstaats, die nur eine Wahrheit hören wollen – ob sie stimmt oder nicht. Sie schikanieren ihre Herren bis zum äußersten. Das wirkt bedrückend – genauso wie das Bühnenbild, ein heruntergekommenes, altes Herrenhaus – wie man sie aus Klischee-Horrorfilmen kennt. Neue Szenen werden durch den schrillen Ton eines Radioweckers eingeleitet. Insgeheim ertappt man sich als Zuschauer bei dem Gedanken: Wann hört der Albtraum endlich auf?

Wenn die jungen Frauen nicht gerade ihre Herren durch das große Haus treiben oder wieder einfangen, tragen sie Requisiten in Glaskästen herum – hier kommt bei mir eine Museums-Assoziation auf. Der Stoff ist alt, aber durch einen Bühnen(kasten) werden alte Stoffe für uns greifbar und gegenwärtig. Wenn es keine griechische Tragödie wäre, es könnte auch ein dystopischer Stoff à la Orwell’s 1984 sein.

Fazit: Kein Wohlfühl-Theater zum Zurücklehnen und genießen – aber zum Diskutieren und nachwirken lassen! Ich war schwer beeindruckt – besonders von der choreographischen Präzision des gesamten Ensembles! BRAVO! Schaut es euch an!

Die nächste Gelegenheit habt Ihr am Samstag, 3. Januar 2015 – eine gute Idee für den Start in ein kulturell aufregendes 2015!

Bis bald auf der Buehhne!